国际文化学院举办“知华”中外青年沙龙第一期 ——“光影为桥、联通中外”中外师生共话“哪吒”文化交流活动

时间:2025-04-07 12:16:00

近日,国际文化学院举办“知华”中外青年沙龙第一期—“光影为桥、连接中外”中外师生共话“哪吒”文化交流活动。本次活动旨在通过《哪吒2》观影后的交流分享,增进中外青年对中华优秀传统文化的深入理解,在立足发展和中外对比的视角下探讨中国电影对中华传统文化的创造性转化和创新性发展。国际文化学院党总支副书记陈晓玲、学院青年教师夏梦真及部分中外学生参加了活动。活动由学院团委书记姜冬生主持。

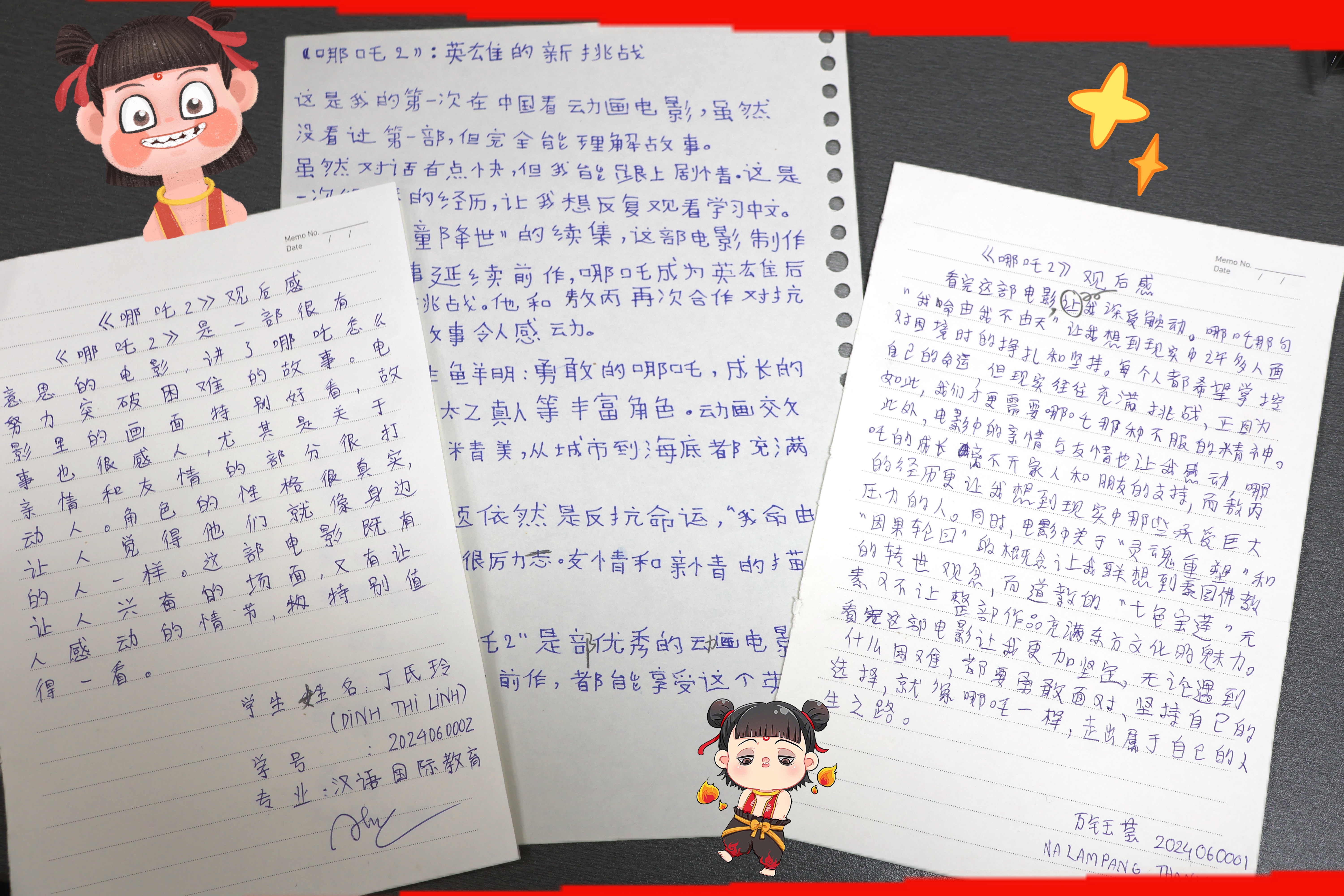

正式交流前,学院已组织师生齐聚影院观看《哪吒2》。电影精彩的故事、宏大的场景和深刻的主题让观影师生沉浸其中,也引发了师生们对中华传统文化的时代发展、中国电影的国际化传播等问题的兴趣与思考。观影结束后,由学院党总支牵头,研究生学硕党支部联合学院团委、研究生会组织了此次“知华”中外青年沙龙。

陈晓玲在发言中简要介绍了《哪吒2》在中国电影史上的重要地位,指出《哪吒2》不仅在中国取得了票房和口碑的双丰收,更在全球范围内引发了对中国电影和中华传统文化的广泛关注和热议。希望通过本次活动,学院中外青年师生能够进一步增进对中华传统文化的关注、了解和热爱。

姜冬生在详细介绍中国神话传说人物“哪吒”及人物关系的基础上,从电影《哪吒2》的故事改编、人物塑造、特效制作、中华传统文化要素展示、电影主题表达等方面阐述了自己对《哪吒2》取得成功的原因分析。他还进一步介绍了中国的神话传说体系,并将中西方神话传说进行了较为全面的对比,进一步向现场中外师生展示了中国电影在传承和创新中华传统文化方面所做的努力。

夏梦真结合自己的观影体验,以独特的视角剖析了《哪吒2》在全球范围内引发的情感共鸣。她总结了影片中的五个核心情感:母爱无条件、冲破世俗偏见、容貌焦虑的反思、家庭冲突的化解以及友谊的力量。这种超越文化和宗教的情感表达,正是中国故事走向世界的关键。夏梦真还谈到,影片对中国传统神话的创新表达也功不可没,通过现代化的视觉效果和叙事手法,《哪吒》系列电影打破了传统英雄形象的标签化,展现了“善恶并非绝对”的复杂人性。她认为,这种叙事方式不仅吸引了年轻观众,也为全球观众提供了一种全新的视角去理解中华传统文化。

现场中外师生还结合本国传统,在中外对比、互鉴融通的视角下进行了深入的交流。伊朗留学生希玛谈到,伊朗也有类似关于母爱的故事,这种情感的共通让她对《哪吒2》传达的情感与主题产生了深刻的共鸣。拉脱维亚留学生雷雅津表示,之前看过的中国电影,其中的反派常常被设定为从头到尾的“坏人”,而《哪吒2》彻底颠覆这种设定。哪吒以“魔童”身份开场,却在成长中挣脱束缚,最终掌控自己的命运,展现了“我命由我不由天”的拼搏探索精神。中国研究生谢忞表示赞同,她提到影片中的哪吒通过这种多维度的角色塑造,传递了一个强有力的观念:英雄不被定义,善恶并非绝对,正义永不缺席。中国研究生李佩凡则表示,影片中哪吒与敖丙之间的友谊也成为观众热议的话题。这对宿命对立的角色,尽管肩负各自家族的使命,却始终选择坦诚相待,彼此扶持。这种真诚的互通、纯粹的友谊让我们也对现实生活中人与人的交往有了更多的思考。

此次沙龙文化交流活动的举办,不仅增进了中外青年对中华传统文化的关注、了解和热爱,也为中国电影的国际化传播和中外青年文化交流搭建了新的平台。未来,国际文化学院将继续坚持中外交流、互鉴融通的育人理念,依托学校“青年茶话会”品牌项目,着力打造学院品牌活动“知华”中外青年沙龙,持续举办语言文化交流、知识经验分享、生活感悟漫谈等活动,为学院中外青年提供更多交流机会,共同推动汉语及中华传统文化的传播、传承与发展。

供稿:谢忞、骆怡雯

供图:张桉菁

初审:骆怡雯

复审:姜冬生

终审:陈晓玲